研究概要

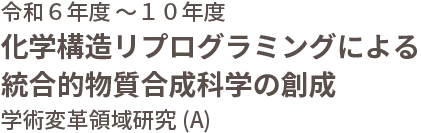

本領域のめざすもの

未来社会における物質・材料は望む機能の高度化はもとより、低環境負荷やリサイクル性など多様な要求を同時に満たす必要があります。これらの要求に対応するために、今後求められる物質の構造が複雑化の一途をたどるのは必然といえます。計算化学・情報科学の進展にともない複雑物質の精緻な設計が可能となりつつありますが、設計された複雑物質を迅速に合成するための手法は必ずしも存在せず、今後の新物質・新材料創成のボトルネックとなっています。

本研究領域では、複雑物質合成のための新アプローチとして化学構造リプログラミング(Structural Re-Programming, SReP) の確立を目指します。ここで、SRePを「骨格構造を後から部分的に編集するための方法論」と定義します。有機分子の合成を例にとると、従来の合成では決められた順番に部分構造をつないでいくことにより望む骨格構造を構築します (レゴブロック型合成)。この際に、一旦合成した骨格構造に含まれる任意の原子(団)を置換・挿入・消去することができれば、多様な分子骨格を迅速に構築することができます。しかしながら、現在の化学合成では骨格構造の一部を変換するには、最初の原料から逐一順番に合成し直す必要があり、極めて非効率です。金属ナノクラスター・ナノ粒子や酸化物などの無機物質においても、精密構造制御のための汎用的な方法論はまだまだ開拓の余地があるのに加えて、一旦構築した骨格構造を意図して部分的に編集する方法論は未開拓といえます。本領域研究では、有機化学・無機化学・高分子化学・錯体化学・超分子化学・生体分子化学など対象物質により分断された領域を「物質合成科学」のキーワードのもとに融合し、相互連携によりSRePのための方法論を開拓・深化させます。

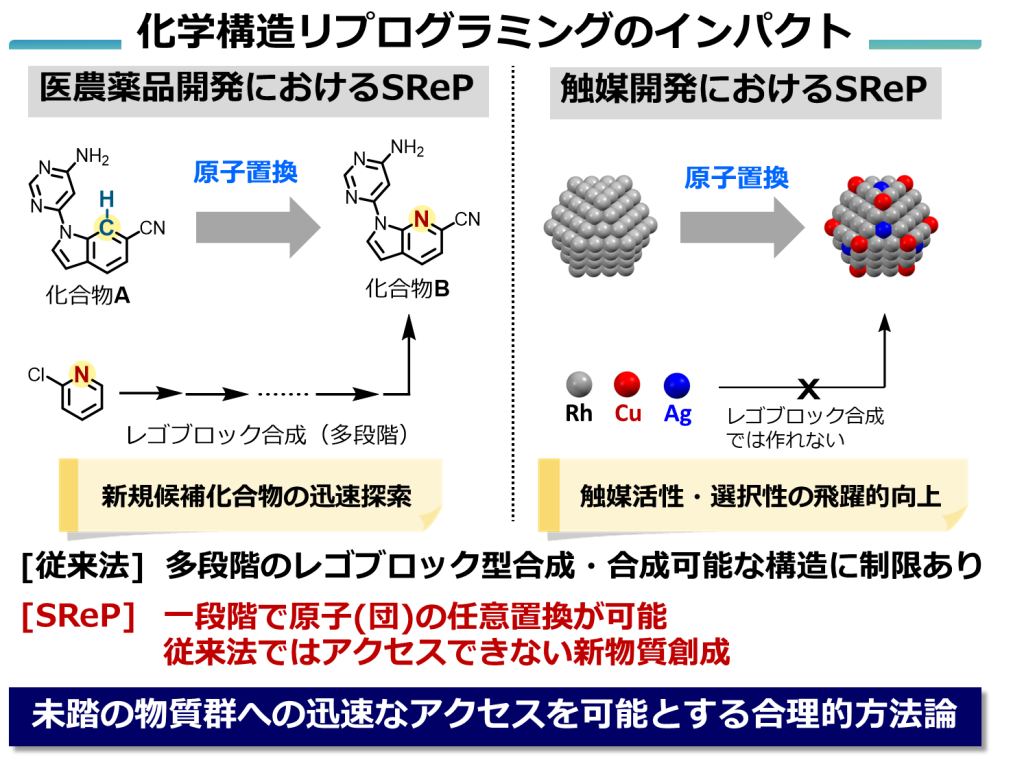

SRePは何をもたらすのか?

医薬品探索研究において化合物Aのベンゼン環の炭素原子の一つを窒素原子に置き換えた化合物Bを合成するには、従来法のレゴブロック型合成では対応する原料にまでさかのぼりゼロから多段階を経て合成しなおす必要があり非効率です。SRePの実現により、この変換が一段階で実施できれば、高効率な構造最適化が可能になります。他の位置を置換した異性体までもが迅速合成できるので、従来法では見逃されていた分子の発見につながります。別の例として、単一金属から成るナノ粒子の一部を別の金属で置き換えた混合金属ナノ粒子は、元のナノ粒子とは全く異なる化学反応に対して触媒活性を示すことがあります。無機物質に対するSRePが確立できれば、これまでアクセスできなかった異種金属ナノ粒子やクラスターやバルク無機材料までの広範な物質の合成が可能となり、ひいてはより高性能かつ特異的な選択性を有する触媒創製が期待されます。あらゆる化学結合の切断と精緻な原子配列という要素技術の開発を通じて、SRePは物質構造の迅速な多様化、および従来法では合成困難な物質創成という二点で物質合成科学を革新すると考えています。